[치악산 상원사] 꿩이 몸 바쳐 울렸던 그 범종소리 지금…(불교신문) 2017.07.25

페이지 정보

작성자 월정사 지킴이 작성일14-07-26 10:40 조회10,829회 댓글0건본문

| 꿩이 몸 바쳐 울렸던 그 범종소리 지금… | ||||||||||||

| 이장희의 산사 스케치 여행〈30〉 원주 치악산 상원사 | ||||||||||||

| ||||||||||||

예부터 산 이름에 ‘악(岳)’자가 들어가면 바위도 많고 험하다 하여 오르며 ‘악’소리를 낼 정도로 힘들다고 했다. 그런데 원주의 진산 치악산은 그 앞에 ‘치’까지 보태져 ‘치’를 떨고 갈 정도라 했으니, 이는 산세가 웅장한 이유도 있지만 알고 보면 꿩의 한자음인 ‘치(雉)’자에서 비롯된 것이다. 그 유명한 ‘은혜 갚은 꿩’의 전설은 대략 이렇다.

산을 넘던 어느 선비가 새끼 가득한 꿩의 둥지를 노리는 커다란 구렁이를 목격한다. 선비는 화살을 쏘아 구렁이를 죽이고 꿩을 살려낸다. 그날 밤 묵을 곳을 찾던 선비는 산 속에서 집 하나를 발견하고 아리따운 여인의 환대 속에 하룻밤을 묵게 되는데 그 여인은 바로 낮에 선비가 죽인 구렁이의 아내였다.

원수를 갚기 위해 변신을 하여 그를 유인했던 것이다. 잠자던 선비를 위협하던 구렁이는 자정이 되기 전에 상원사의 종을 세 번 울리면 살려 주겠다는 조건을 내세우는데 이는 죽은 구렁이의 승천을 위해서였다. 선비는 죽음을 기다릴 수밖에 없었는데 뜻밖에 멀리 상원사의 범종 소리가 울리는 것이 아닌가.

구렁이는 부처님의 뜻이라며 다시는 원한을 품지 않겠다는 말을 남기고 사라진다. 선비가 정신을 차리고 주위를 둘러보니 그 곳은 숲속 한복판이었다. 동이 트고 상원사를 올라보니 종 밑에는 종을 울리기 위해 머리를 받은 꿩들이 피투성이가 된 채 죽어있었다. 이에 죽음으로 은혜를 갚은 꿩이 산 이름에 붙게 되어 치악산(雉岳山)이 된 것이다.

전설 속의 절집도, 산의 이름도 오롯이 전해 오는 장소를 찾아가는 일은 더 없이 흥미롭다. 무더운 여름 햇살을 피해 새벽부터 부지런히 서울을 빠져나가 원주로 향했다. 치악산으로 접어들어 산길을 달리다 더 이상 차가 갈 수 없는 곳에 마련된 작은 주차장에 차를 세웠다.

등산로가 시작되는 길옆에 놓인 커다란 통에는 ‘상원사에 올라오시는 분들은 통에 있는 물건을 조금씩 갖고 올라오시면 고맙겠습니다’라는 팻말이 보였다. 해발 1100미터에 위치한 상원사는 차가 절까지 갈 수 없는 드문 절집 중 하나다.

전해들은 말로는 없어지는 물건 하나 없이 모든 짐들이 참배객들에 의해 절까지 옮겨진다 하니 진심어린 공덕에 고개가 절로 숙여진다.

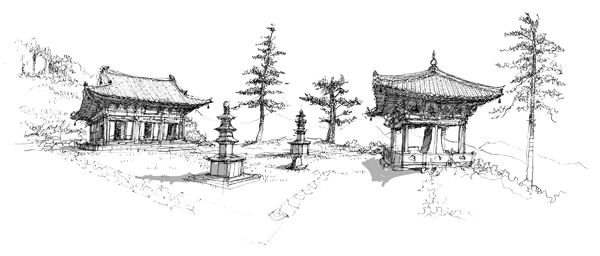

치악의 남대봉길을 오른다. 며칠 전 내린 비 덕분에 상원사 계곡의 물소리는 더 없이 풍부하고 시원스럽다. 이윽고 물소리가 멀어지면서 본격적인 계단길. 조용한 숲 속의 아침 산행이 마음을 다잡아준다. 구름 걷히는 산등성이를 걸어 숲을 벗어나는가 싶더니 이내 바위 위에 둥지를 틀고 앉은 상원사의 가람이 모습을 드러낸다.

마치 산의 품새에 포근히 감싼 새 둥지처럼 아담한 경내를 걸어 대웅전 앞에 섰다. 나란히 선 두기의 질박한 삼층석탑의 편안함에 잔뜩 힘이 들어갔던 다리가 스르르 풀어져 내리는 것 같다. 종각 아래로 기운차게 뻗어나간 치악의 산줄기는 이제 막 구름에서 벗어난 햇살에 선명하게 모습을 드러냈다.

시간을 맞추지 못해 종소리를 들을 수 없음을 아쉬워하며 절집을 한 눈에 내려다 볼 수 있다는 산신각 뒤 바위산을 올랐다. 나는 그 곳에 서서 가만히 기억 속의 범종 소리를 떠올렸다. 본래 범종 소리는 지옥의 중생들이 모두 고통에서 벗어나 즐거움을 얻게 하고 불법의 장엄한 진리를 깨우치게 하는데 목적이 있다 한다.

전설 속의 선비에게도, 또한 구렁이에게도 구원을 가져다주었던 종소리. 꿩이 몸을 바쳐 울렸던 그 범종소리는 언젠가 산사에서 하룻밤을 지새우고 새벽에 맞이했던 기억 속 종소리의 긴 울림에 겹쳐 내 주위를 맴돌았다. 아직까지도 작은 떨림이 이어지는 아련한 감동이 치악의 물결을 타고 하루의 시작을 향해 흘러내리고 있었다.

[불교신문3029호/2014년7월26일자] | ||||||||||||

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.